【编者的话】

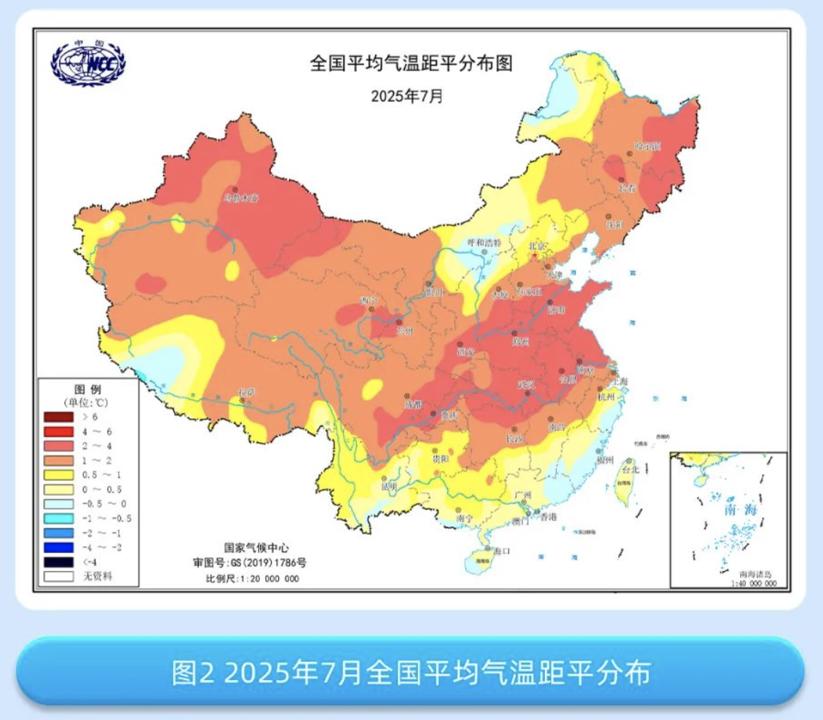

上海刚告别台风影响,高温便强势“返场”。我国华北南部至江南大片区域,特别是陕西关中、四川东部、重庆等地,最高气温仍可达或超过40℃,极端性显著。全球变暖背景下,极端高温呈现“来得更早、持续更久、强度更猛、日夜连击”新特征,不仅考验着城市的运行,更敲响了健康防御的警钟。

专家警告,高温这种“沉默杀手”与其他极端天气叠加,正在引发健康、能源、农业等多领域的连锁灾害危机,应对高温及其复合灾害,需要科技预警与健康防护的双重支撑。

本期话题主持:新民晚报记者 马丹

全球多地极端高温屡破纪录,幅度之大(4-6℃)远超预期!最新科学研究揭示,人类活动驱动的气候变化是幕后推手,正显著推高致命热浪的发生概率与强度。我国及世界多地正经历着夏季高温热浪“来得更早、持续更久、强度更猛” 的显著趋势,更令人忧心的是,“日夜连击”的复合极端高温模式日益凸显。

这仅仅是开始吗?未来我国的夏季高温会走向何方?极端性又将带来哪些更严峻的灾害链?

来自:国家气候中心

来自:国家气候中心

问:夏季高温的“极端”表现是未来趋势吗?

可靠的观测数据表明,我国和世界其他地区确实正在经历越来越频繁的极端高温天气,“某某年份是历史最热年”的报道频繁见诸报端。如2021年北美破纪录高温事件中加拿大立顿村的最高气温飙升至49.6°C,当地不少气象观测站观测到超出历史最高温5~6°C的极端高温事件;又如2022年我国长江流域的高温过程中,川渝地区很多气象站点观测纪录不止一次被打破,在两周的时间内经历了数轮原有纪录被打破—新纪录建立—再被打破的过程,最高温度超过1961—2021年纪录4°C有余。这样大幅打破历史纪录的极端高温,不能用现有的机理认识完全解释,最先进的天气和气候模式也明显低估了此类事件的强度和发生概率。

最新的政府间气候变化专门委员会(IPCC)科学评估结论表明,极端高温这样的变化与人类活动排放的温室气体造成的辐射强迫有关,如果没有气候变化的影响,一些大幅打破历史纪录的极端高温事件“极不可能”发生。最新的科学证据也表明,破纪录高温的发生概率和强度与变暖的速率关系密切:从统计角度而言,随着观测记录的延长,破纪录高温发生的概率本应越来越低;然而这一理论假设是基于气候处于某种“稳定”状态,温室气体的排放使得气候进入了某种不稳定的“非静止”状态,更有利于破纪录高温事件的出现。最先进气候模式的预估结果指出,随着未来温室气体含量继续增长,全球继续变暖,全球大部分地区的极端高温事件和频次还会继续增加,可能导致更多、更强的破纪录极端高温事件。

除强度外,近年来夏季高温的极端性还体现在其超长的持续时间。热浪持续时长随着变暖呈现出非线性增长的特征,长持续时间的热浪的持续性增加的幅度更大。

需要说明的是,尽管气候变化可以造成上述长期变化趋势,但就某一次特定的极端高温事件而言,大尺度大气环流、局地的下垫面条件(土壤湿度等)及其与大气的相互作用往往决定了事件发生与否、发生的地区和发生时间。气候变化起到的是一种“推波助澜”的作用,即在有利于极端高温发生的环流配置和下垫面条件出现时,其使得极端高温发生的概率更大、强度更强。

另一点需要关注的是,我国不少地区的极端高温不仅在白天发生,还越来越频繁地持续到夜间,形成日-夜不间断地复合极端高温,打破了原有的白天热—夜间凉爽的日循环规律,剥夺了人类社会和自然生态系统的“喘息之机”。复合极端高温对人体健康构成更大威胁,也导致用电需求猛增,对电力供应提出新的挑战。

问:我国的夏天会不会热得越来越早、极端性越来越强?

这有可能是未来的变化趋势,非常值得关注和加强研究。我们正在进行的一项研究关注到,近十年来,华北地区在6月10日之前,曾多次出现过40°C以上的极端高温。如2014年5月29日华北曾观测到43.4°C的高温,2019年5月23日曾出现41.2°的高温。华北地区早夏的极端高温强度的增长速度要原快于盛夏和晚夏时段。

气候变化已经导致夏季提前现象在全球很多地区出现。相关的公共卫生研究结论也表明早夏的极端高温虽然有时强度不及盛夏,但由于人体本身的生理状态尚未调整到位、基础设施准备不足,可能造成更为严重的健康后果。比较遗憾的是,目前的极端高温研究大部分关注整个夏季的总体情况,聚焦早夏热浪频次和强度的研究并不太多。

问:夏季高温会带来哪些极端的气候灾害?

高温对人体健康的影响已经越来越大。很多科学证据都表明,尽管高温的发生形式不如洪涝、台风等事件那么剧烈,每年由于高温造成的死亡人数要高于其他天气气候灾害的致死人数,高温也因此被形象地称为“沉默的杀手”(Silent Killer)。2003年致命热浪席卷欧洲,热浪导致法国约1.5万人死亡,整个欧洲因热死亡人数超过7万。

需要高度警惕的是,夏季高温正在与其他极端事件组成复合极端事件造成更大影响。如洪涝过后的几日内,基础设施尚未修缮完毕,热浪来袭将会增加受灾群众的脆弱性和暴露度,造成更为严重的后果。2018年日本西部曾出现过一次类似事件,在一周内洪涝和热浪相继发生,造成数百人死亡的严重后果。高温和干旱结合在一起对于农业、生态、水利和能源均构成严重威胁,也更容易引发山火。此外,高温与高湿、高温与空气污染结合,均会放大高温的影响。

本文作者:陈阳(中国气象科学研究院研究员)

信达配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。